2018-11-05 22:45:01 来源:第一财经

“溯洄从之,道阻且长”。 2018年,全球经济延续复苏,但政策不确定性加剧、金融市场波动显著、贸易摩擦升级、地缘政治冲突增加,危机回潮的风险与潜在增长率下滑正在重塑新的全球经济生态。

2019年全球经济增速将低于2018年,非金融风险逆向传导、贸易摩擦重心转移、宏观政策被动断档令复苏动能明显减弱,长期增长中枢或较十年前系统性下移。

具体来看:第一,金融市场和部分经济体已出现危机回潮,新兴市场货币风险仍未消失,意大利“预算之争”和英国“硬脱欧”威胁或令欧洲成为风险逆序传导的下一站,而美国经济扩张尾声与政治周期节点重叠,政策隐患不可小觑;

第二,贸易摩擦的重心和时序具有明显的状态依存性,美国贸易政策是全球经济不确定性的主要来源,中美贸易摩擦主要打击新兴市场,而发达经济体更多受汽车等行业贸易冲突波及;

第三,全球经济周期的错配与宏观政策空间的鸿沟相互强化,新兴市场整体面临货币和财政政策边际收缩的压力,尽管发达经济体短期仍有财政刺激助力,但其影响将渐次消退,美联储缩表进度加快也将加大全球经济下行风险。

总体而言,迈过危机十年,增长的担忧将取代对于通胀的关注,大宗商品和金融市场可能出现更大波动。

复苏的踟蹰,危机十年改变全球经济生态

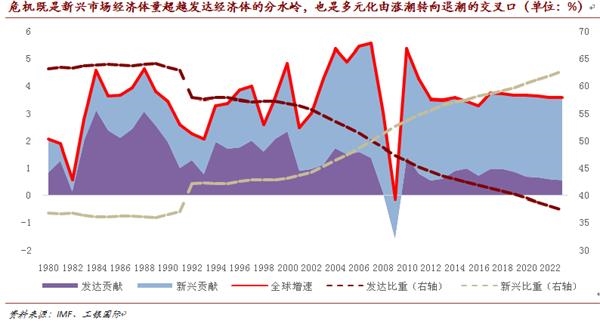

2018年,全球经济延续复苏,但稳定性明显下降,不仅呈现出由协同到分化的转变,更表现为政策不确定性加剧,全球化面临实质性挑战。回首金融危机十年后的漫漫复苏之路,危机既是新兴市场经济体量超越发达经济体的分水岭,也是多元化由涨潮转向退潮的交叉口。最新的一轮增长提速始于2016年下半年,但在两年之后势头明显放缓。

根据IMF的最新预测,2018~2019年的全球增长率预计为3.7%,比4月的预测低0.2个百分点。考虑到部分前瞻性指标已现疲态、全球增长的下行风险上升,我们认为,2019年全球经济增速或略低于2018年。事实上,2018年下半年以来,部分新兴市场爆发货币危机,地缘政治局势再度紧张,贸易摩擦进一步升级,危机回潮的风险正通过不同形态重塑新的增长格局。

在发达经济体中,美国二、三季度经济表现亮眼,但或已迎来复苏高点,欧元区和日本复苏进程明显放缓,核心通胀仍滞后于预期,英国脱欧谈判、意大利预算案、日本消费税上调均隐含风险,经济活动将继续受到抑制。

以中国为代表的新兴亚洲经济体在本轮短期复苏中表现超出预期,但受贸易摩擦升级的负面影响最为显著。随着全球经济政策的不确定性上升,其他新兴市场经济体也面临外部环境恶化和国内政治动荡的共振,复苏基础并不稳固。尽管能源出口国受益于短暂的价格红利,但其增长势头或随全球复苏的减弱而明显放缓。

从中期来看,在劳动力增长趋缓、投资不确定性增加、全要素生产率疲弱的环境下,未来几年增长中枢可能系统性地低于危机之前,大宗商品和金融市场随政策摇摆可能出现更大的波动。

对于发达经济体,劳动年龄人口持续下降、生产率增长乏力、财政可持续性不足依然抑制潜在产出提升。而对于新兴市场经济体,地缘政治冲突加剧、贫富差距拉大等结构性问题也将阻碍经济增长的持续性和稳定性。

危机十年之后,全球经济生态已经历系统性变迁,夯实基础框架、增强政策韧性是各国结构性改革的共同方向,合意的调整也需要权衡短期阵痛和长期停滞,以免陷入未来政策掣肘的困境。长期而言,全球化是经济发展的重要来源,合作与开放是协同复苏的关键驱动,在投资、贸易领域率先打破壁垒的国家和地区有望在新一轮增长浪潮中脱颖而出。

危机的回潮,制度脆弱性引发非金融风险逆序传导

2007~2016年,全球金融危机循着清晰的路径依序传导:以信用支点渐次崩塌为核心动因,危机的形态沿着“流动性危机到主权债务危机,再到货币危机”的路径持续演化,震心从美国向欧洲和新兴市场渐次转移。在完成了金融风险“顺序传导”的过程后,全球迎来了2016年下半年至2018年上半年的强势协同复苏。然而进入2018年下半年,全球经济复苏势头明显减弱,陆续发生的新兴市场货币危机和地缘政治风险上升即是回潮的预示。

我们认为,经历了过去两年的过渡期,当前全球已经开始呈现出风险“逆序传导”,而其链条仍然由木桶理论决定,只不过重心由金融风险向其他风险转变。在长期制度脆弱性和危机期间政策透支的双重影响下,民粹主义、孤岛主义、保守主义迅速蔓延,新兴市场货币危机正是危机回潮的第一站。

从全球多元化程度和经济增速的比较可以看出,在亚洲金融危机与美国次贷危机之间的全球经济增长得益于多元化涨潮。但在2009年全球金融危机之后,以美国为首的发达经济体转变为复苏的引领者。2017年,全球经济呈现出普遍复苏,但制度短板也成为新一轮多元化涨潮的桎梏,深受脆弱性困扰的新兴市场尤甚。

一方面,部分新兴市场国家易受地缘政治影响,且民粹主义对于国内政治的主导性强,这削弱了其国家发展战略的持久性。例如,巴西、尼日利亚、塞内加尔、南非等国的大选均可能改变经济改革的基调,而不断蔓延的恐怖主义也对部分地区的增长带来冲击。

另一方面,随着近期全球金融条件收紧、贸易壁垒增加,基本面较弱和政治风险较高的新兴市场资本净流入发生逆转,货币急剧贬值,通胀上升的威胁却限制了需求端政策的支持作用。

同时,增速的放缓和劳动力的相对过剩形成矛盾,更多的适龄劳动力失去工作岗位又进一步加剧了民粹主义和全球地缘政治风险,其负面影响还外溢至以欧洲为代表的其他经济体。在2010~2017年,仅来自撒哈拉以南非洲前往欧洲寻求庇护的移民人数就超过100万,这也成为“反欧元”、疑欧、退欧盛行的重要导火索。

本就面临货币联盟脆弱性的欧洲,特别是政治文化、社会结构、党群格局、劳动市场、对欧情结呈现二元化的南欧(尤其是同时受到财政问题困扰的意大利等国),或将由此接棒成为危机回潮的下一站。

作为本轮复苏的引领者,美国最终也面临自身内、外政策负面影响的回溢风险。在全球经济复苏势头减弱和多元化涨潮重新孕育的背景下,美国从支持多边合作中获取的收益客观上在减少,而美国总统特朗普鲜明的执政风格和“美国优先”的内、外政策逻辑也令其经济政策的整体包容性明显下降。在贸易摩擦后果完全显现、刺激效果渐次衰退、选情波折引发政策极化的情况下,美国经济重回衰退或成为危机回潮的尾声。

(程实系工银国际首席经济学家、董事总经理、研究部主管,王宇哲系工银国际资深经济学家)

(文章来源:第一财经)

免责声明:本网站所有信息仅供参考,不做交易和服务的根据,如自行使用本网资料发生偏差,本站概不负责,亦不负任何法律责任。如有侵权行为,请第一时间联系我们修改或删除,多谢。

© 2018 今日中国财经 版权所有